聚焦

- 上海常住人口已超2400万,是中国第一大城市。

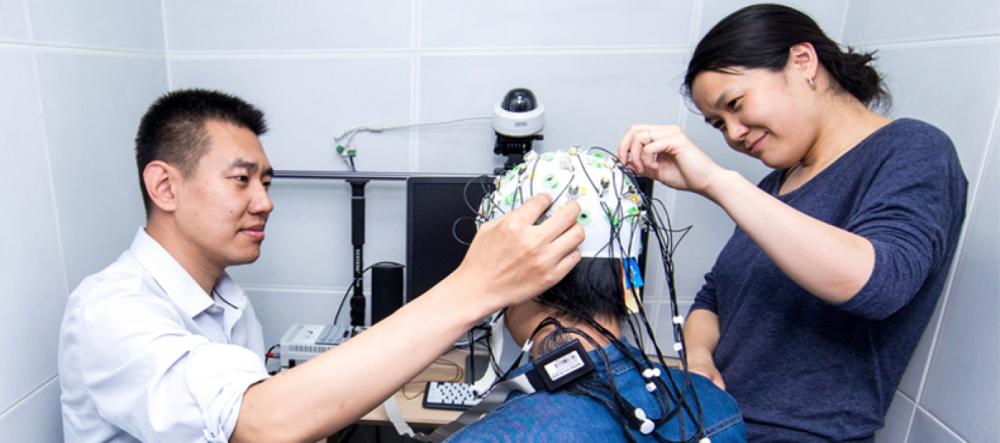

- 上海纽约大学计算机科学助理教授夏光宇(Gus Xia)介绍了自己最新的项目,探讨了人工智能未来如何帮助人们创作演出音乐。

Michael Naimark教授,曾任纽约大学交互通讯项目、

南加州大学电影艺术学院互动媒体系及麻省理工学院媒体实验室的教 授。2015年, 在谷歌公司新成立的虚拟现实技术部门担任首位驻留艺术家。 本学期,他加入上海纽约大学, 带来自己丰富的行业经验与技术知识。 … - 由于对上海这座城市的艺术贡献,芭芭拉·爱德斯坦被人亲切地称为是“上海的媳妇”。近期,上海纽约大学艺术教授芭芭拉·爱德斯坦的故事和她与上海的情缘,被录入最新一卷《在上海的美国人》(第三卷)。该系列丛书收录了在上海工作生活的美国人的故事,他们也都是活跃在中美交往第一线的典型人物。

- 上海纽约大学于2016年春季学期开设舞蹈项目——由罗红玫教授讲授的舞蹈课和编舞课。要上这两门课,无需任何舞蹈功底。一学期结束后,学生们会在上海知名艺术场馆进行公开演出。

- 因为大一时候的在“全球现代主义课”上获得启发,2020届的马海天选择过一个不一样的暑假。她前往位于北卡罗来纳乡村的一个自治社区,学习哲学、文学和农业。八周的时间,来自苏州即将升入大二的她与世隔绝,摆脱现代都市生活的束缚与吵杂,不再用手机。她与来自世界各地的17位学生一起,接受名为 “Arete Project”——一个面向女性的独特的学术与领导力教育实验项目的挑战。

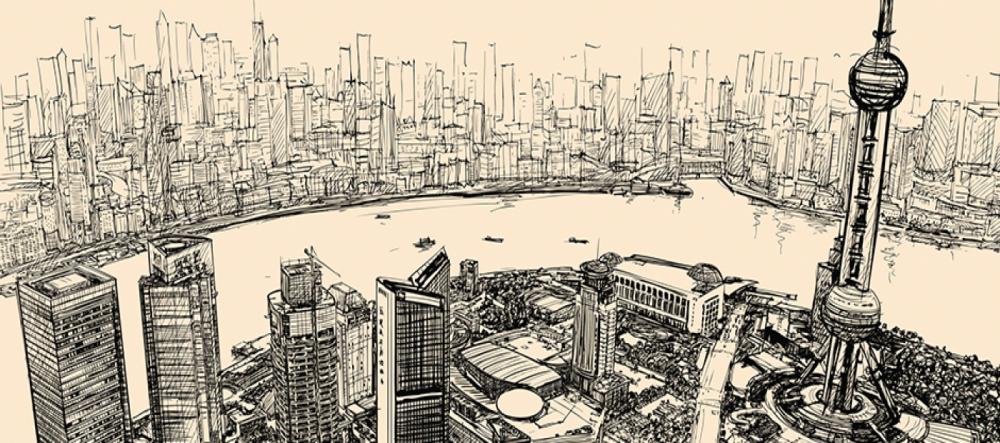

阿提哈德航空货运公司位于阿布扎比的马思达尔城,

公司大玻璃会议室里,一片忙碌景象。午后的阳光里, 纽约大学全球教育体系三所门户校园的学生聚在一起。 一位来自纽约大学的同学,三位来自上海纽约大学的同学, 以及纽约大学阿布扎比的八位同学, 正在向阿提哈德航空货运公司的高层, 展示自己设计的活动应用程序与产品雏形。 上海纽约大学首届本科生即将毕业。在迎来这历史性时刻之际,

2017届首届毕业生发起成立了“2013基金”助学大一新生, 也希望这能成为上海纽约大学每届毕业班的传统。毕业班学子为学弟学妹送一份礼物虽说是传统, … - 知名广告策划人、纽约阳狮集团创意总监Dan Cohen于4月19日、20日两天,为上纽大学生带来了两场工作坊,探讨广告业的行业发展趋势,以及在一个注意力只有短短1.7秒的世界里,怎样有效地平衡广告创意、数据与科技因素。

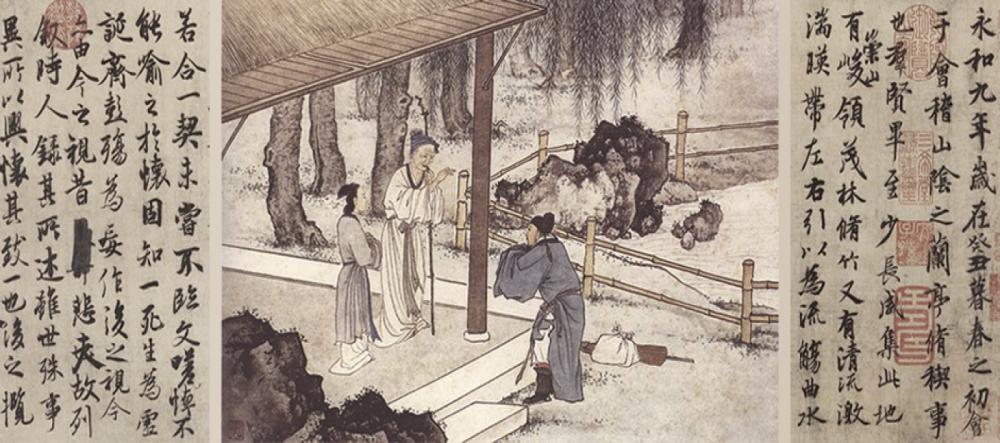

- Francisco Drohojowski,纽约大学斯特恩商学院教授、上海纽约大学金融学访问教授。1978年,他首次到访中国,追寻外交官父亲——前波兰大使Jan Drohojowski的足迹。他的父亲也是首批公开支持一个中国政策的外交官。Francisco Drohojowski教授,与《汇报》分享了他的父亲与中国的渊源。

- 华东师范大学-纽约大学脑与认知科学联合研究中心(上海纽约大学) 的成立,体现了创新形式的研究合作,将在揭示大脑奥秘的全球竞赛中扮演一个特殊的角色。

3月初,亚裔美国口语诗艺术家Regie Cabico来到上海纽约大学,用他独具特色的“撞击诗”(slam poetry)朗诵,拉开本学期读书会的序幕,并在工作坊中传授诗歌写作的经验。点击视频,欣赏Regie朗诵为上纽大创作的诗,领略他的诗歌激情和表演才华。

学外语的人都知道,掌握一门语言需要大量的练习。而课堂之外练习语言,了解本地文化与观点却并不那么容易。上海纽约大学新开设的“夏季中文沉浸式学习”项目,让国际学生有机会在紧密的、沉浸式的环境中提高中文水平,同时获得学分。上海纽约大学、纽约大学、纽约大学阿布扎比的学生,以及海外学校的访问学生,只要学习了至少一年的中文,都可报名参加该项目。九个星期的时间里,通过上课,参加文化活动,以及浸入式的生活学习,同学们的中文水平将迅速提升。

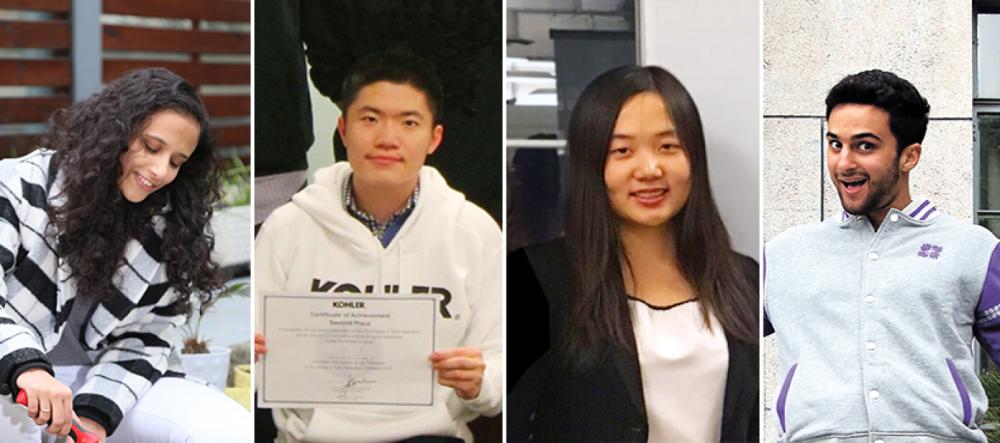

上海纽约大学的学生在各领域取得不俗成绩,他们的才华也获得了外界的认可。就让我们来听听以下4位同学的故事,他们分别在语言、领导力、商业以及创新领域,初露锋芒。

从2013年迎来首届新生开始,上海纽约大学的师生、员工,还有关注学校发展的公众,就知道这所学校将是与众不同的——这是纽约大学和华东师范大学融合全球资源与视野的一次大胆的高等教育改革创新尝试。