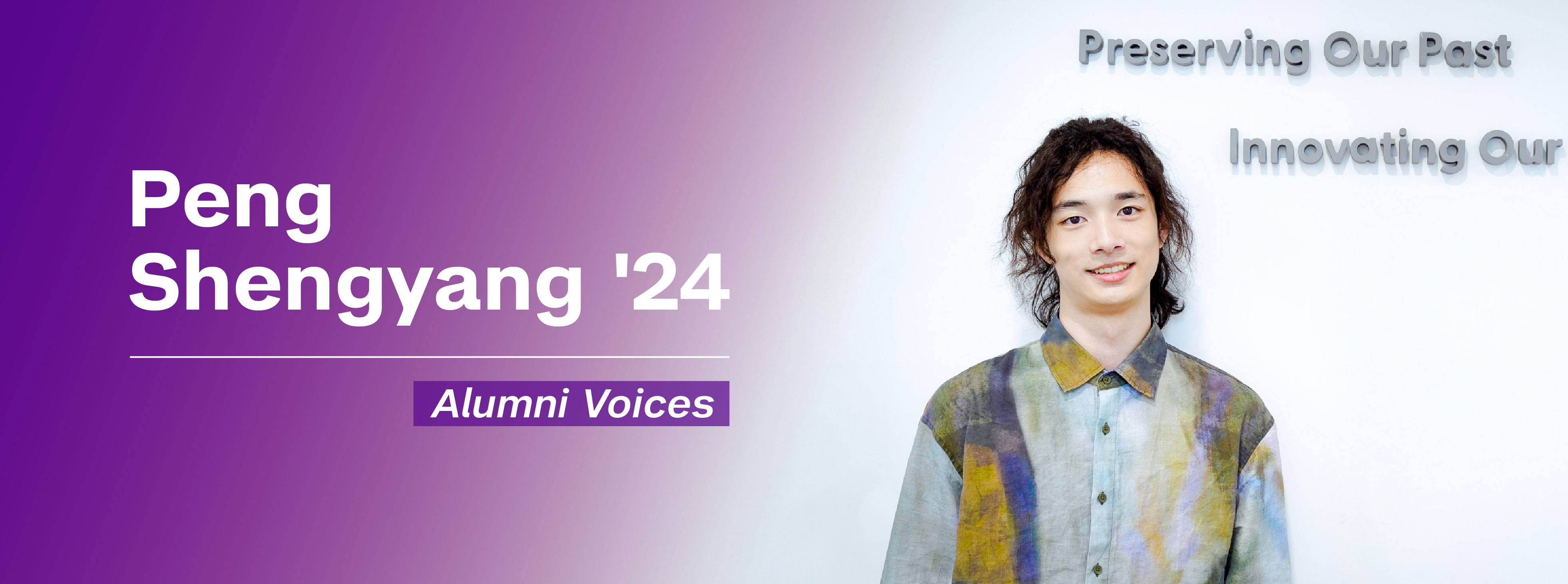

当锦旗送来时

2024年夏,一面锦旗送到彭生阳手里,红底金字,上面写着——“妙手仁心,救我狗命”。

送来这面锦旗的,是几位学弟学妹。大家因一门课结缘,那是交互媒体艺术学助理教授张星晨任教的“创意游戏设计与开发”(Creative Game Design and Development)。

这门课他并不陌生。大二时,他也曾是讲台下的学生。课程节奏紧,一学期要完成三个项目,还得熟练掌握Unity(实时3D互动内容创作和运营平台)。

因为理解初学者从零开始的忙乱,成为“过来人”后,生阳主动承担起“朋辈导师”(Peer Mentor)的角色,耐心地帮学弟学妹调程序、解卡点。大家曾一起熬过四五个通宵,有时累了,就直接躺在教室的地板上休息。

收到这面表达感谢的锦旗时,他临近毕业,获得了留在上海纽约大学工作的机会。

那会儿,艺术史副教授左拉拉的文化遗产数字化实验室,正在寻找一名“技术杂家”。主修交互媒体艺术(IMA)、辅修计算机科学、兴趣广泛的生阳,被收入麾下,成为了兼职科研助理。

他的第一个任务,是用Unity为实验室的相关课程“混合现实与文化遗产”(Mixed Reality and Cultural Heritage),开发一套零代码工具,帮助学生快速上手混合现实(MR)技术,用数字方式讲述外滩源的建筑故事。

今年9月,实验室与上海交通大学设计学院、第贰联结文化科技有限公司合作,开发了一套AI互动系统,引导用户走进上海徐汇区衡复音乐街区的历史建筑。结合增强现实(AR)眼镜,参与者得以在虚实交融的场景里探索历史空间。

项目的技术策划和后续开发,都由生阳主导完成。平时,实验室有新设备到货,他负责评估应用潜力、搭建试玩版(Demo),并参与媒介适配的讨论。

第一份工作,难免遇到“书到用时方恨少”的时刻。“好在我的信息搜索能力还不错,教授也说我比较擅长‘AI for Education’(AI驱动教育科学研究)。”从高中时帮历史老师找图、找论文,到现在借AI快速筛选、吸收新知,这份能力,一直在悄悄生长。

加入实验室之前,生阳也曾站在十字路口。和许多临近毕业的同学一样,他计划深造。然而不喜应试、推荐信临时出状况、方向不够匹配……三个月内,拒信接连而来。

收到最后一封拒信时,他正在上交互媒体与商学(IMB)的“Playing to Win: Game Design, Development, and Business”(玩转胜局:游戏设计、开发与商业之道)。那天,游戏设计师Steven Medway受邀来分享《血染钟楼》(Blood on the Clocktower)的设计经验。

课间,生阳冲上讲台,向他展示自己在纽约交流(study away)时主导设计的桌游。课后,两人简单试玩了Demo。Medway觉得很有意思,甚至提议,如果生阳想继续完善并发行这款游戏,可以随时联系他。

即便只是小范围的认可,或好友一句“你这设计还不错”,都成为他迷茫时最实在的支撑。

“人外有人,天外有天。”他说,“被拒绝当然会自我怀疑,但只要不是虚度光阴,我相信,好的结果终究会到来。”

低谷时,他加入了独立游戏《鲸落港》(Whalefall Haven)的开发团队,至今仍是队内的首席程序员、系统设计师和市场负责人。

这个以社团性质运作的项目,现有七名活跃成员,分布在中国、美国和新西兰。大家因兴趣相聚,零报酬坚持创作,将Demo带到了东京电玩展(TGS)。

“这事情听起来有点乌托邦,可正是这份纯粹的热爱,带着我们走了很远。”生阳觉得,人总得先诚实地面对自己,“或许大多数人走的那条路,确实不适合现在的我。既然如此,不如就静下心来,把能做的事情一件件做好。”

他一步一步地往前走着,文化遗产数字化实验室的邀请信,也在这个时候,落进了邮箱。

转眼间,生阳在实验室的工作,已步入第二个年头,他也成为实验室的第一位全职科研人员。“这里确实是我向往的环境。能和教授共同推进感兴趣的项目,这个过程本身就是最好的成长。”

无论是学生、科研助理,还是开发人员,生阳都遵循着自己的节奏。“如果今天有意义的输入或输出没有如我所愿,我会直接熬夜‘肝’下去。”他顿了一下,“但多数时候,我还是能赶上末班地铁的。”

那些曾困扰他的量化标准,如今已不再重要。

他渐渐找到了属于自己的标准——它真实地存在于某个专注的午后,和一面写着“救我狗命”的锦旗里。

找到属于自己的尺

大二那年,生阳选了交互媒体艺术学艺术助理教授Rodolfo Cossovich的“机器人学入门”(Intro to Robotics)。

那天,他和同学杜嘉天完成了一个看似荒诞的小作品:小车载着人偶,随魔性音乐不停摇摆。两人看着它傻傻晃动的样子,笑得直不起腰。

教授路过,停下:“你们在做什么?”

“算是复刻一个网络梗图吧。”

教授不熟悉梗图,就问了一句:“你们开心吗?”

“很开心,非常开心!”

教授也笑了:“开心,就足够了。”

这句话,像一束光,透进了他当时自我怀疑的思绪。

大学四年,生阳最不擅长的事,有两件:论文和考试。

从家乡重庆到上海,再到纽约、阿布扎比,哪怕是在欧洲短暂停留,他总能迅速融入当地,找到属于自己的步调。可一旦回到课堂,面对那些“标准化”的节拍,他反而有些无所适从。

这种无措,似乎早有端倪。

2017年夏,中考刚结束,生阳随“中新青少年交流活动重庆代表团”,去新加坡交流。那一周,学生每天都要写见闻。别人眼中的寻常事物,他总要落在笔头:行人挥手才会亮起的感应式红绿灯;寄宿家庭里的沟通“窘境”——他说中文,超出对方中文水平,对方讲英文,口音又有碍理解;最后干脆反着来,他讲英文,对方说中文,大家就这样聊开了。

这些细腻的观察,让带队老师、也是他后来的恩师,记住了他。

中考成绩不错,生阳进了年级最好的班。面对全新的学习节奏,他一时难以适应,第一次大考就跌至班尾,拼了一学期也没能追上。转班后重遇恩师,半年后,恩师向他推荐了上海纽约大学。

彼时,他刚和团队拿下CYBL商业挑战赛重庆赛区第一名。赴上海参加决赛时,他特意绕道,来到当时还在世纪大道的上纽大。校门口的柏油路上,三三两两的学生说笑着走过,校车缓缓停靠又驶离;校园店的橱窗后,有一抹鲜明的“上纽紫”。

他静静地看了很久,一个清晰的念头浮上来:“这里,应该就是我的梦校了。”

可真要做选择时,却没那么顺利。身边几乎没人报考这所学校,家人起初也持保留态度。僵持了半年,直到恩师出面“调停”,才终于说服了父母。收到录取通知书那天,他开心极了。

只是,这份喜悦很快被现实冲淡。

新生必修的通识课程——“全球视野下的社会”(GPS)和“学术英语”(EAP),让第一次正式写论文的他差点挂科。

凭着中学时参加全国青少年信息学奥林匹克竞赛、学程序设计语言C++的底子,他本想读计算机科学,却在大二的“数据结构”(Data Structure)“一败涂地”;到阿布扎比交流,又在“应用机器学习”(Applied Machine Learning)听了一学期的“天书”。

那段时间,他调试代码,也调试自己。

大一抢课失败,他误打误撞,选了IMA专业的“创意编程实验室”(Creative Coding Lab)。那是门新课,教授会当场调试卡住的代码,学生随时可以插话讨论。偶尔“一语道破bug(故障)”的人里,就有生阳。

不期而遇的成就感,让他选课时不再拘泥于专业和评分,标准也随之轻盈起来:“只要主题有意思,我就会去学。”

出于对语言类课题的偏爱,生阳从大一到大二,连续三个学期都选了写作项目教学副教授陈麟的课。陈教授的研究贯通比较文学、翻译研究等交叉领域,其言其思,常为他推开理解世界的新窗。

课程阅读横跨古今中外,密集的写作练习更是让不擅论文的他倍感煎熬。可每次向教授求教,即便只是闲聊,“都如醍醐灌顶”,照亮思维的盲区。当视野被启发浸润,方寸之间的成绩高低,“反而不那么重要了”。

这种肆意探索的劲头,早在小学三年级拥有第一部手机时,就已种下。

那时,每天放学,他都会坐在公交车上浏览百科,漫无目的地从一个词条滑到另一个,方才还在读什么是量子力学,转眼又潜入某段历史岁月。看似散乱的探索,在18岁那年有了“归宿”:他亲手编写代码,搭建起一个简易的网站,作为送给自己的成人礼。

大三暑假,生阳偶然刷到“成都M哥”介绍业余无线电的视频,天线、电波、呼号……一个全新的世界在屏幕那端展开。几乎是立刻,他就被吸引住了。

接下来的日子里,他开始上网自学、淘二手八木天线、用羽毛球拍DIY手柄套,一步步走进无线电的广阔天地。

考取A类操作证、拥有自己的呼号BG8LMR后,他并不满足,又瞄准了难度更高的B证。

B证考试前一天是毕业典礼“88天”倒计时活动。当晚,同学们都在合影留念;他盘腿坐在角落里,默默背诵着“PNP与NPN型传感器的区别”。

毕业设计时,生阳给自己立下一个近乎“不可能完成”的目标:将四年积累的爱好与所学——游戏化设计、业余无线电、碎片化叙事、AI——全部融合,做一套可穿戴交互装置。

这个构想庞大得连两位导师都替他捏了把汗。

为了将创意落地,他把IMA工作室(IMA Studio)当成了“第二个家”,常常从中午待到深夜,坐在同一个位置几乎不“挪窝”,周末也很少休息。

最终,这个项目摘得2024届IMA专业“最佳技术成就奖”。对生阳而言,比奖项更珍贵的,是终于能够亲手将脑海中的奇思妙想,一点一点变成真实可触的作品或体验。

右:Rodolfo Cossovich教授体验该装置

四年,像一条缓慢流淌的河。他顺着兴趣的支流探索,最终为自己凿刻出安稳的河床。

未来,想成为一名游戏制作人

2017年夏,准高中生的他去新加坡交流之外,还参加了计算机竞赛培训。

机房里,朋友随手点开一段2016年E3游戏展(Electronic Entertainment Expo)上,小岛工作室开发的《死亡搁浅》(Death Stranding)的预告片。

在那之前,生阳的游戏体验还停留在“手机模拟器里的老游戏”。而这段影像,以近乎蛮横的姿态,闯进他的视野——

真假难辨的虚拟世界、空灵中透着压抑的配乐,每一帧画面都像一首晦涩的诗。“仿佛一个诗人隔着隔音玻璃,拼命想向外人讲述他的传奇。”他第一次发觉,“原来,游戏还可以这样!”

三年后的夏天,高考刚刚结束,他拥有了自己的第一台电脑。“口罩”期间,他每天对着屏幕,心里装着对成绩和未来的迷茫。恰在此时,《死亡搁浅》登陆PC端(电脑版本)。上线的第一分钟,他就点了进去。

就这样,小岛秀夫成了他认知中的第一位游戏制作人,也是他最欣赏的一位。

大二时,张星晨教授办了一场工作坊,请来“独立游戏布道师”熊拖泥。生阳和大四学长袁卓辰合作,设计了一款桌游,拿下“全场最受欢迎奖”。创作过程中,看思绪从虚空中凝结成形,让他感受到前所未有的投入与快乐。

那一刻,他意识到,自己未来想成为一名游戏制作人。

他试图理解“游戏”的意义。读到荷兰学者约翰·赫伊津哈的社会学著作《游戏的人》(Homo Ludens)——“文明是在游戏之中成长的,在游戏之中展开的,文明就是游戏”,他觉得很有道理,“人类社会的发展,始终离不开广义的‘游戏’。”

这与《死亡搁浅》的主题遥相呼应。它探讨的是一个分裂的世界中,人性的孤独与对联结的渴望:我们是否还要努力重建联系?又该用什么来连接彼此?制作人小岛秀夫的答案是“绳索”,它代表着联结与互助,而不是造成割裂与对立的“棍棒”。

生阳也希望,“游戏”本身能扮演这样的“绳索”。

在他看来,追求“好玩”和“有趣”是人的天性。好的游戏能跨越语言,单凭有趣的互动就让人快乐。但他不满足于让游戏只充当“多巴胺的收割机”,更想借助游戏,让玩家体验故事之余,有所感悟。

“‘互动’是‘好玩’的前提。”就像行走这样简单的动作,也是人与环境之间一种有来有往的交互。当许多人为了相似的目标,做出相似的举动时,人与人之间那种微妙的联结,便会自然而然地产生。

生阳一直觉得,这种无形的联结,蕴含着独特的美。

大三时,他第一次尝试将真实的肢体动作融入互动装置:玩家持手柄在现实空间移动,才能触发虚拟角色的剧情。到了毕业设计,他更进一步,把游戏体验从屏幕前拉进现实场景,让玩家真切地感受“好玩”。

他也因此对MR技术产生了浓厚兴趣——虚实交织的世界里,想象能被看见,也能被触摸。

不过,能成为“绳索”的,又何止游戏。

生阳有个习惯,喜欢用钢笔在A4纸上写写画画,梳理思路。写满的纸页,常常铺满桌角。不同的钢笔,各有分工:万宝龙是高考这类“人生大事”的专用,长刀研能模拟毛笔出锋,派克是写代码的一把好手。

哪支笔在什么时候出场,成了他平日里一种安静的仪式感。

他曾淘到一支老派克51,产于上世纪中叶,历经流转,如今被他随身携带。一件旧物,带着岁月的触感,轻轻牵起不同时空的人。

“我的爱好和做游戏的初衷是一致的。”他说,“我追求的联结,往往是那种不经意的、不易被察觉的瞬间。”

有段时间,生阳沉迷“打卫星”——通过业余电台,借助在轨人造卫星,与素未谋面的陌生人短暂通话。这很像电子漂流瓶,接通的刹那,双方快速报出呼号和位置、互道珍重,连接便随即中断。短短几秒,是茫茫人海中一次微小而真实的相遇。

他随机接收到过来自俄罗斯、菲律宾、日本、泰国等地的信号。通完话,大家还会互寄QSL卡,作为此次通信的凭证。

最令他难忘的是今年元旦。那天,他把手机放在天线上,听筒里传来规律的“滴滴”声。此刻,头顶四百公里的高空,国际空间站(ISS)缓缓飞过,向地面传输了慢扫描电视(SSTV)图像。他解码后看到,宇航员举着一张贺卡,上面写着“Happy Holidays”(假日快乐)。

这份来自宇宙的节日问候,被他上传至“国际空间站业余无线电通讯计划”(ARISS),换来一份纪念证书。

中:纪念证书

右:接收信号时偶遇一场烟花

“那阵子我常设闹钟,算准信号快来的时间,闹表一响,就抱着设备跑上天台。”

重庆的冬夜里,他站在天台上,耳畔是微弱的信号杂音;远处的天空,正有烟花绽放。