2025年11月4日至9日,自然语言处理方向的国际顶会“自然语言处理实证方法会议”(Empirical Methods in Natural Language Processing,简称EMNLP)将在苏州举行。本届会议,在上海纽约大学被接收的多篇论文中,本科生深度参与,担任第一作者或共同一作。

截至2025年10月,上纽大计算机科学、数据科学与工程学部的本科生在本年度已发表论文十余篇。在学部主任Nasir Memon看来,这印证了上纽大独特的育人环境,其本科生科研的广度与深度,“在整个纽约大学全球教育体系中独树一帜”。

然而,论文发表背后,承载的是一段段不可复制的成长历程。有人走过挣扎与自我怀疑;有人以一腔热情入坑,经历观念的蜕变;有人在不堪重负时,收获了学术共同体的友谊……他们的故事,远不止“学霸”这样单一的标签。

科研是一场循序渐进的马拉松

2026届计算机科学专业的谢林汐,大二时抱着“试试看”的心态,第一次敲开实验室大门。“实习、科研……那个阶段的大家,都在探索哪条路适合自己。我对人机交互(HCI)有些兴趣,便联系了文弘毅教授,开始做科研。”

“科研小白”进组,从为博士生“打下手”、跑实验开始,到参与组会、观摩组员们的科研进展。

直到大三,她才开始与担任论文共同一作的博士生学长并肩作战,挑起大梁。她不再是单纯的“帮手”角色:学长与她商讨,引导她下一步的方向;林汐对需要落实的工作越来越清晰,做事也更加胸有成竹。慢慢地,她开始有能力独立主导一个完整的项目,成为同期另一个课题的独立一作。

科研的循序渐进,2027届计算机科学专业的胡天晟也深有感触。

喜爱历史、哲学,打算辅修世界史(综合人文)的天晟,自认为是“半个文科生”。对文字媒介的偏爱,激起了他对自然语言处理(NLP)的兴趣。

自大一升大二的暑假跟着赵晨教授做科研后,天晟先由博士生学长带领,做最基础的数据标注和界面设计。迈入下一阶段,赵晨教授更关心他的科研想法是否可行和有影响力,与他探讨更多前沿话题。现在,整个项目都由他自己从0到1搭建,“这种完全的掌控感,确实很爽”。

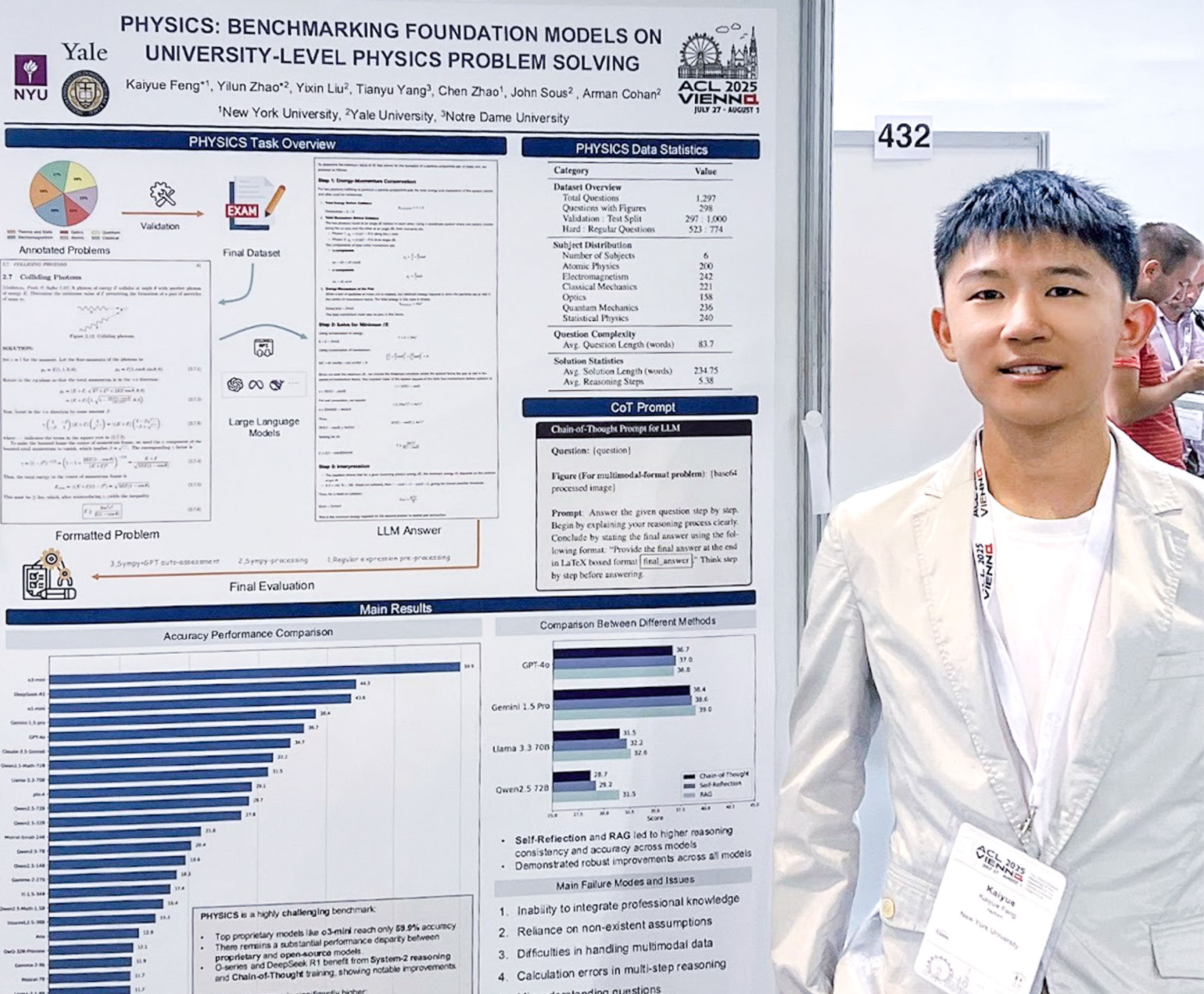

与天晟在同一个课题组的2026届计算机科学专业学生冯凯悦,在大二上学期开始科研。虽在课业上游刃有余,但真正严肃地着手实践之后,他才发现,科研比自己想象中困难得多。

“我以为科研是有一个很好的想法,然后去找老师和资源,自己开始干。但其实这中间每一步都有巨大的困难。比如第一步,有一个很好的想法就已经很困难了,不是脑袋一拍,凭空就有的。第二步要实现想法,这个过程很多时候也会给你当头一棒:我觉得我的想法很好,但是我的实验数据不是这么告诉我的。”

如今已有两篇论文发表的凯悦,在深入科研后有了新的体悟:他得以窥见何为真正有影响力的研究,并在此过程中,摸索着自身知识的疆界。他坦言,越是深入,越是能感受到这个领域的辽阔与个人认知的局限。

与不确定性共处

而包括凯悦在内的几乎每一位勇闯科研的本科生们,都认为科研给他们上的最重要的一课,是学会接纳科研路上的“运气成分”,与不确定性共处。

“论文发表太吃运气了,其实很多时候关键并不在于工作本身,差的只是运气,”天晟感慨道,“而且我们学科的发表在‘竞速’——同时有两三个组在做相似的课题,只是看谁发得更快。”

“差点运气”的挫败感,凯悦也明白。“做了很久的课题,可能这个思路压根行不通。有时,还发现别人也做了一样的东西,你就需要做一些改进,甚至需要把课题推倒重来。”

上纽大计算机科学系谭桥宇教授说:“一次投稿即被接收,在科研领域并非普遍现象;恰恰相反,经历拒稿与修改几乎是每位学者成长道路上的‘必修课’。因此,本科生无需过度焦虑于论文发表,科研过程中的体验与成长本身更为重要。”

凯悦经过锤炼慢慢发现,“很多同行公认的好工作,可能并没有发在顶会上。文章的质量和发表的会议并没有那么强的关联性,这是必须要承认的事实。”

天晟的第一篇论文在今年2月的一个会议上被拒过一次,这次转投EMNLP才中。上纽大数学和数据科学助理教授Mathieu Laurière课题组一篇强化学习的论文,也曾被其他会议拒过。然而,审稿人仍然认可研究的质量,并提供了建设性的反馈,帮助课题组进一步完善,使科研成果更扎实。Laurière教授认为,这正体现了科研的关键环节:接受反馈、修改完善、不断提升。仔细修改后,该论文随后被另一个更契合研究领域的会议接收。

谈到科研路上的必备技能,天晟排在首位的,甚至不是“尝试的勇气”,更主要的是“稳定的情绪”:“发表论文太考验心态了,因为尝试到一半,可能负反馈来的比正反馈还快。”

正因如此,对于刚进组的本科生们,赵晨教授总是带他们从大模型错误分析、数据标注等相对基础的项目做起,再慢慢过渡到更有挑战的研究。

“我认为对本科生来说,有正反馈很重要。一开始就做一个非常复杂的项目,做不出来的话就会非常沮丧。”

除了导师的引导,来自同辈的支持系统也至关重要。

林汐当时一边在纽约海外交流,应对高阶课程繁重的课业,一边和上海的课题组远程开会,同时主导两个项目。当时的她,一度压力很大,一个由四位女生组成的“科研互助群”成了她的精神支柱。结缘于“机器学习”课程,又一同在纽约交流,师从不同教授做科研,无论学业、科研还是未来规划,她们都成为彼此坚实的后盾。

“科研互助群”的成员之一、2026届数据科学与数学双专业学生盛欣悦,从另外三人身上,分别看到了不同的优点:有人遇事不乱、稳如泰山;有人充满热情、行动力强;有人乐观积极、乐于倾听。

欣悦在谭教授的课题组,她说除了互助群,另一个支持来源,是她的合作者、2024届校友张琦海。欣悦向她“偷师”了很多表达与分析技巧:“琦海学姐讲话逻辑很清晰,这是我缺乏的能力。每次和谭教授开组会前,我们都会先提前讨论一遍,她会教我很多表达技巧,比如把最重要的论点放在开头讲清楚、用图表展示更高效。”谭教授说,在言谈举止间,欣悦处理问题的方式已带上了几分琦海的干练与清晰。

做科研,不以牺牲课程学习为代价

对学生们来说,挑战科研的快乐不止于论文发表,更重要的是过程中意想不到的观念启迪。

天晟深刻领悟到,成长路上不能“既要又要”:“你做了一件事,就得放弃另外一件事,生活中的一部分可能会因为你选择了一条路而被舍弃。人的精力总共就那么多,不用过于燃烧自己,要果断抉择。”

而对凯悦来说,他所收获的,是面对未知时的坦然。“刷题”代表着一种确定性,题目的解是已知的,只要知识完备,他知道自己一定可以解出来。相反,“科研更多是对未知的探索,这和‘刷题’需要的是两种本质上不同的能力”。

在未知面前,单一而绝对的评判标准不再奏效。

林汐认为,做科研颠覆了她从小到大在应试教育中“结果至上”的心态:“科研最忌讳的就是以最后的成功去定义一个人的价值:辛辛苦苦干了一年的论文,最后被审稿人一票否决了,难道这个时候就要陷入莫大的痛苦和自我怀疑吗?”

如果说林汐刚入坑科研的动机,还带着些功利心,如今经过科研洗礼的她,反而成为“一个不以结果为导向的人”,因为“太功利,做科研就会非常痛苦”。

严肃认真地做出一项像样的研究,所需的大量时间精力,往往在本就繁重的课业之外再添压力。赵晨教授说:“我不鼓励学生急于发表,更不鼓励大家牺牲课程‘卷’科研。没有在课内打好基础,不把课内项目完成好,就先来做科研,这就本末倒置了。”

这也正是Laurière教授反复强调的:“我总是提醒学生,科研应当与课程学习并重。通过高阶课程夯实基础至关重要,这能让他们以更自信、更高效的状态投入科研。否则,他们可能需要额外花时间去补习关键概念,这有时会打击积极性,也难以取得理想的成果。”

探索自身研究兴趣与潜力的方法,并不只有进组做科研这一条路。赵晨教授建议,高阶课程内自带的期末大作业就是一个很好的尝试:“好好做课程项目,从中感受是否享受研究、积累正反馈,这其实就是科研的一部分。大学四年,踏踏实实地把每一门课上完,这也很不错,没有什么可焦虑的。”

在谭教授看来,“兴趣”并非与生俱来,而是后天培养与正向反馈所塑造的。他表示:“学生最初是出于什么原因加入我的课题组,这并不重要。关键是要让他们在轻松的状态下参与项目,并保持积极的心态。对于有兴趣的学生,我们就去激发和放大他们的兴趣;如果他们在尝试后发现自己并不适合该课题,并能勇敢地选择转向,这同样是一种非常重要的成长。”

尝试科研的目的,不是让每个人都必须爱上科研、坚持到底,而是在过程中更认清自我,找到适合自己的赛道。

当越来越多本科生越来越早申请进组科研,赵晨教授以更加冷静的态度审视这个趋势:“我不希望学生在科研上恶性竞争,很多人并不一定只适合科研这个赛道。我非常希望和鼓励大家多元发展,比如打ICPC(国际大学生程序设计竞赛)、玩机器人挑战之类。‘优秀’的定义不只有发表论文。”

本科生入门科研,便能在顶会,甚至以一作的身份得到发表,这对同辈是极大的激励——但这份激励的原因,更应该是他们对科研的热爱。赵晨教授说:“他们不是因为发表了论文才是榜样,而是因为享受科研的乐趣才是榜样。”